El dos de abril de 1968, cuando la

película se estrenó en USA, yo tenía quince años y era un pirado de la ciencia

ficción. Desde hacía tiempo se venía oyendo hablar del nuevo proyecto que

Stanley Kubrick se traía entre manos: una superproducción de ciencia ficción.

Además, colaboraba con él Arthur C. Clarke, uno de los escritores del género

más prestigiosos. Decir que yo estaba ansioso por ver la película se quedaría

tan corto como que Noé hubiera decidido comprarse un paraguas en vez de

construir un arca.

Para empeorar las cosas, mi hermano

José Carlos vio la película en Londres antes de que llegara a España y me

convirtió en el ser más envidioso del planeta. Me trajo un lujosamente editado

programa de mano con fotos a todo color; yo lo miraba embobado, lo acariciaba,

lo olía, incluso creo que le di algún lengüetazo. Aún conservo ese programa.

Y, finalmente, el diecisiete de

octubre de ese mismo año, 2001: Una odisea del espacio se estrenó en Madrid. En el cine

Albéniz, que había sido adaptado al formato Cinerama y tenía una inmensa

pantalla, muy apropiada para los 70 mm de la película. Fui a verla con mi padre

a la sesión matinal del domingo.

¿Cómo describir la experiencia?

Hasta entonces, los efectos especiales más sofisticados que había visto eran,

no sé, quizá los de Planeta prohibido;

que resultaban entrañables, pero cantaban mucho. Sin embargo, lo que estaba

viendo parecía real. Eso que tantas veces había imaginado durante mis lecturas

de ciencia ficción, estaba sucediendo ahora ante mis alucinados ojos. Y esa

asombrosa mezcla de imágenes y música; la majestuosa obertura de Así hablaba Zaratustra, de Richard Strauss, los enigmáticos sonidos

de Ligeti… para muchos, hoy nos resulta imposible escuchar el Bello Danubio Azul sin evocar la danza entre

la nave espacial de la PanAm y la estación orbital en forma de rueda.

Recuerdo que, cuando acabó la

película, me levanté y me quedé mirando a mi padre con una tonta sonrisa en los

labios, incapaz de decir nada. Me sentía flotando en una nube, absolutamente

feliz. Había sido la experiencia cinematográfica más potente de mi existencia.

Volví a ver la película en el cine otras seis veces.

Sin duda, los efectos especiales de 2001 son excelentes; tanto que todavía

hoy, medio siglo después, resultan convincentes. Probablemente sean todo lo

lejos que se puede llegar con la técnica clásica de trucaje caché/contra-caché.

Pero los actuales efectos digitales pueden ir mucho más lejos, de modo que si

solo fuera por eso, por los efectos, la película no sería tan recordada y

admirada. En 2001 hay mucho más.

Kubrick era un megalómano

perfeccionista que con cada proyecto se proponía hacer la mejor película jamás

filmada del género al que perteneciese. Así que, con la idea de hacer la mejor

película de ciencia ficción del mundo, comenzó a buscar material literario en

que basarse. No es extraño que acabara fijándose en Clarke, porque era un

escritor más interesado por los aspectos intelectuales y filosóficos del género

que por las meras aventuras futuristas. Concretamente, el relato que llamó la

atención de Kubrick fue El Centinela

(1948). Podéis encontrarlo en internet; vale la pena. El relato, escrito con

prosa funcional (Clarke nunca fue un estilista), nos sumerge en la esencia

numiosa del universo, en su profundo misterio, en lo inefable. Es una historia

que no ofrece respuestas, pero plantea una pregunta de esas que, de puro

inquietante, jamás se olvidan.

El cuento es estupendo, pero su

argumento no da para una película. En 2001

sólo ocupa el segundo segmento, llamado TMA-1

(Anomalía Magnética de Tycho Nº 1). Las otras tres partes -El amanecer de la humanidad, Misión a Júpiter, Júpiter y más allá del infinito- fueron creadas conjuntamente por

Clarke y Kubrick. De hecho, Clarke escribió la novela al tiempo que

desarrollaba el guion (por eso los finales de película y novela son distintos).

No obstante, aunque la película toma el argumento de El Centinela como germen, las ideas que subyacen detrás del film

proceden de otra historia de Clarke, la novela El fin de la infancia (1953).

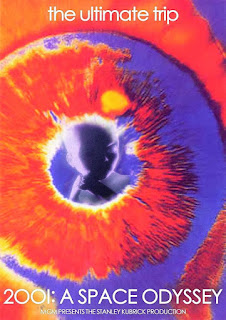

2001

tuvo en general malas críticas en su estreno. Se la tildó de incomprensible,

pretenciosa, hermética y vacía. Tampoco fue un éxito inmediato. Pero eran los

60, la psicodelia, y de repente las salas de cine comenzaron a llenarse de hippys

fumetas. Entonces se diseñó una nueva campaña publicitaria que anunciaba la

película así: 2001: A Space Odissey. The

ultimate trip. Huelga decir que ese “trip”, que significa “viaje”, se

refiere más bien a un “acid trip”, viaje de LSD. Y la película se convirtió en

un exitazo lisérgico.

Como el propio Kubrick afirmaba, 2001 es básicamente una experiencia

sensorial (sólo 40 de sus 143 minutos de duración contiene diálogos). También

es cierto que la historia no está narrada de forma convencional. Martin

Scorsese decía que era una superproducción y una película experimental al mismo

tiempo. Sin embargo, nunca he comprendido por qué tanta gente se empeña en no

entenderla, porque en el fondo es una historia sencilla.

Vale, el hecho de que comience en un

pasado remoto, cuando ni siquiera éramos humanos, puede despistar. Pero lo que

ocurre está claro. Una civilización extraterrestre nos vigila y nos tutela. Los

alienígenas envían a la Tierra un artefacto con forma de monolito (cuyas

proporciones son 1-4-9, el cuadrado de los tres primeros números). El objetivo

de ese artefacto es hacer evolucionar a un grupo de simios. En efecto, mientras

juguetea con un hueso de tapir, uno de los prehumanos –llamado Moonwatcher en

la novela- se lo queda mirando, pensativo. Ese robusto hueso puede ser una

ventaja… Poco después, los miembros de ese grupo, armados con huesos, se

enfrentan a otro grupo que les había arrebatado un manantial y los vencen,

porque Moonwatcher mata al líder rival golpeándolo con el hueso. Ese hueso es

la primera herramienta, y también el primer arma. Moonwatcher, exultante, lanza

el hueso al aire. La cámara lo sigue en su acenso y, zas, corta a la imagen de

un satélite artificial, en la elipsis más larga de la historia del cine.

Aparentemente, esa elipsis nos

muestra lo mucho que ha avanzado la humanidad al cabo de millones de años; pero

un pequeño detalle lo desmiente: ese satélite es en realidad una estación

orbital de lanzamiento de misiles nucleares. Un arma, igual que el hueso. Lo

que la elipsis dice es que éticamente no hemos avanzado nada.

En el siguiente tramo del film, la

humanidad ha establecido bases en la Luna y ha encontrado, enterrado, un

artefacto alienígena: otro monolito. Cuando unos astronautas se acercan a él y

el sol lo ilumina, el monolito comienza a lanzar una señal. En realidad, se

trata de un centinela. Cuando la humanidad haya logrado alcanzar el satélite de

su planeta y encuentre el monolito, éste emitirá una señal… ¿de alerta?... ¿de

alarma? Pero no sólo es eso, sino también un camino, porque la señal está

orientada hacia Júpiter.

El tercer segmento del film narra el

viaje de la nave Discovery hacia Júpiter en busca del lugar de destino de la

señal alienígena. Aquí tiene lugar el conocido incidente con la IA llamada HAL

9000. Esta parte del film la entiende todo el mundo, así que la pasaré por

alto. La nave se aproxima a Júpiter con un único astronauta vivo: Bowman. Allí,

flotando en el espacio, encuentra un inmenso monolito. Bowman, a bordo de una

capsula, sale de la nave, se acerca al monolito y lo atraviesa. En realidad se

trata de una puerta estelar.

Acto seguido tiene lugar el “viaje

estelar”, una sucesión de imágenes psicodélicas que describen un viaje a

velocidad ¿hiperlumínica? Está bien, pero constituye el (para mí) casi único

defecto del film: dura demasiado.

Y llegamos al último capítulo de la

película; la parte, supongo, que más confusión crea. Al principio, Kubrick y

Clarke tenían previsto mostrar a los extraterrestres, pero no tardaron en

desechar la idea. El objetivo de 2001,

igual que el de El Centinela, es

enfrentarnos al inmenso misterio del universo, a lo desconocido. Por eso,

mostrar a los alienígenas habría sido demasiado concreto, y con seguridad decepcionante

y anticlimático. Los extraterrestres son entidades abstractas representadas por

el monolito.

Tras el “viaje estelar”, Bowman

aparece en una lujosa habitación blanca, algo así como la suite de un hotel.

Está decorada de forma clásica y tiene un aspecto vagamente irreal. Asistimos a

una serie de saltos en el tiempo que nos muestran el progresivo envejecimiento

de Bowman. ¿Qué es ese lugar creado por los alienígenas? ¿Una cárcel, un

zoológico…? No, es una incubadora.

Finalmente vemos a un Bowman muy

anciano agonizando en la cama. De repente, el monolito aparece ante él y Bowman

tiende la mano, como si quisiera tocarlo… Ahora Bowman es igual que

Moonwatcher, el prehumano del principio.

El monolito, las inteligencias que nos tutelan, van a ayudarle a dar el

siguiente paso en la escala de la evolución.

Por corte se pasa a un plano general

de la Tierra. Poco a poco, aparece un feto flotando en el espacio en su bolsa

de líquido amniótico. Es Bowman; ha trascendido a su naturaleza humana, ha

evolucionado y es el inicio de una nueva humanidad. Y eso es todo. Bueno,

realmente no lo es; pero así se desarrolla el argumento básico de la película.

Se han cumplido cincuenta años desde

el estreno de 2001, por eso he

escrito esta entrada. Siempre he dicho que si todas las películas de ciencia

ficción fueran iglesias, 2001 sería

una catedral; por eso no descarto escribir alguna que otra entrada sobre ella.

Y no, no es una advertencia; es una amenaza.

Besitos